新能源汽車雖然是大勢(shì)所趨,但發(fā)展的每一個(gè)過程總是充滿不確定性,總有新的問題等待解決。新能源補(bǔ)貼政策是否合理、新能源如何順利進(jìn)入市場(chǎng)化、新能源安全事故如何規(guī)避……在摸索前進(jìn)中,新能源汽車接到了市場(chǎng)拋來的一系列問題。如今,線路板小編了解到,隨著新能源補(bǔ)貼逐漸淡出、外資企業(yè)涌入、造車新勢(shì)力企業(yè)的市場(chǎng)化階段來臨,市場(chǎng)又向新能源車企拋出了一個(gè)新的問題——依靠賣新能源車,能否賺錢呢?

盈利的冰火兩重天

對(duì)于發(fā)展新能源車能否實(shí)現(xiàn)盈利的話題,身處于時(shí)代洪流中的新能源車企們正在用親身經(jīng)歷書寫著自己的答案。

今年十月,戴森突然宣布終止造車計(jì)劃,其給出的理由是“該項(xiàng)目在商業(yè)上不可行”。在宣布這個(gè)決定之前,戴森已經(jīng)涉足造車事業(yè)四年,并持續(xù)投入了180億元,其首款電動(dòng)車原本預(yù)計(jì)在2021年推出。

戴森認(rèn)為造車并不難,難在很難找到適合的盈利模式。有分析師指出,“戴森的電動(dòng)車根據(jù)其成本估算價(jià)格不菲,因此很難找到合適且充足的消費(fèi)群體。”

無獨(dú)有偶的是,還在造車上“苦苦掙扎”的蔚來遇到了和戴森一樣的問題——盈利乏力。蔚來李斌親口公布,截止到今年6月份,蔚來已經(jīng)虧損了大約220億人民幣。受此影響,蔚來股價(jià)一度跌破2美元,如今其子公司也被列入了經(jīng)營(yíng)異常目錄。

幾年前,剛剛涉足汽車圈的李斌對(duì)造車花費(fèi)的粗略估算是200億元,然而幾年過去,燒掉了220億元的蔚來還在死磕用戶體驗(yàn),依然沒能找到一條“可持續(xù)發(fā)展的道路”。

如果從僅僅從賣車盈利的商業(yè)模式來看,蔚來似乎已經(jīng)陷入了盈利的死胡同。從批量交付至今,蔚來共交付了26215輛車,如果按照220億虧損來算,相當(dāng)于蔚來每賣出一輛車,便虧損83.92萬。當(dāng)然,電路板廠覺得,這個(gè)“單車虧損”數(shù)字并不具備參考意義,但卻也能從一個(gè)側(cè)面反映出當(dāng)前蔚來的窘境。

汽車是一個(gè)對(duì)規(guī)模化要求頗高的產(chǎn)業(yè),在蔚來的銷量沒有達(dá)到一定規(guī)模的當(dāng)下,實(shí)現(xiàn)盈利還有很長(zhǎng)的路需要走。

而盈利的難題不僅只針對(duì)造車新勢(shì)力企業(yè),在補(bǔ)貼退坡的近況下,傳統(tǒng)車企面對(duì)每況愈下的收益數(shù)字泛起了難色。

汽車BMS板

汽車BMS板 醫(yī)療設(shè)備FPC

醫(yī)療設(shè)備FPC 通訊功放 PCB

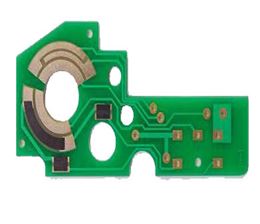

通訊功放 PCB 汽車傳感器板PCB

汽車傳感器板PCB